ユーザーマインドの違いを忘れるな

他の記事でも触れましたが、この10年で広告は大きく変化してきました。有名媒体に出稿し、不特定多数の消費者をターゲットにしていた時代から、FacebookなどのSNSを介してターゲットそのものにリーチできる広告配信が可能になってきたからです。

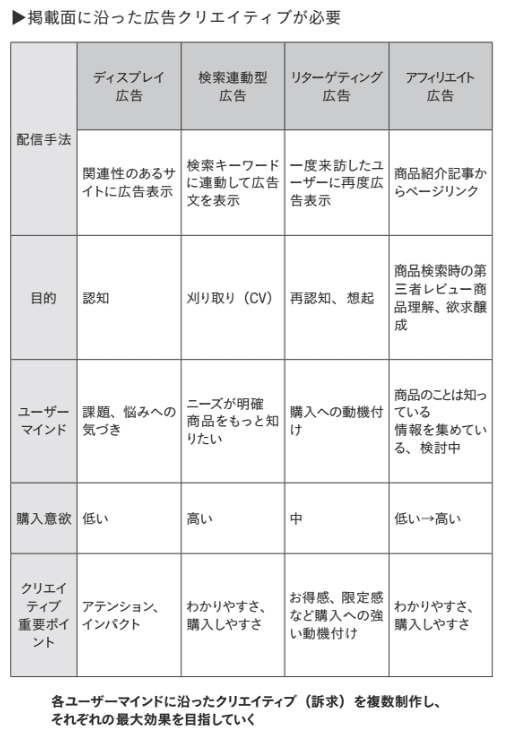

そんな時代にも、広告配信する際に考慮すべき要素があります。それは、ユーザーの広告に対する接触態度(マインド)の違いです。広告に対する接触態度とは、次の3つに大きく分類することができます。基本的なことですが整理しておきましょう。

1つめが、商品の認知を目的とした広告。Yahoo!のニュース記事や個人ブログ、情報サイトなどに掲載されているバナー広告です。

2つめが、過去に特定のウェブサイトや広告に訪問した人に表示される広告です。たまたまある商品のサイトを訪れたら、それと同じ商品の広告がずっと追いかけるように表示される。そういった経験があると思いますが、それがリターゲティング広告にあたります。

そして3つめが、ある目的や興味を持っていて検索をした際に表示される広告です。

この3つの広告では、ユーザーの接触態度が全く異なります。例えば、偶然表示されたはじめて目にする商品のバナー広告。これは1つめの商品の認知を目的とした広告に該当します。このバナー広告に反応してもらうためには、見た目のインパクトを出し、さらに潜在的なニーズに気づかせることが必要です。一方で、3つめのように明確な目的があり、消費者が能動的に検索した結果として表示される広告には、「悩み」に対する明確な「答え」のように、その目的にかなうものがあることを表現していなくてはなりません。

このように、広告表現やクリエイティブの内容を訪問するユーザーの接触態度によって変えることで、効果を出しやすくすることができます。

なぜなら、広告への接触態度が違うということは、それぞれが必要としている情報のレベルも異なるということだからです。その中には、購買意欲の高さ・低さも含まれます。はじめて知った商品の広告を見ただけでその場で「買おう」とはなかなか思いませんが、それをきっかけにあらためて商品名で検索したり、口コミをチェックしたりするかもしれません。

そのため、広告表現としても「悩みを気づかせるようなインパクトのある表現」で、商品の認知を醸成することができるようなものが適切だと言えます。逆にリターゲティング広告では、悩みにはすでに気づいているため、商品のリマインド(再想起)を促せばいいわけですから、「ブランド名」や「オファーの強調」をしたほうが効果は高くなります。

しかし、そういったことを理解せずに、すべての広告に対して同じ表現のバナー広告を掲載しているケースがほとんどです。接触態度を考慮せずにすべて同じ表現で消費者にアプローチすることが、いかに効果的ではないかをわかっていただけたでしょうか。

これも、前項で述べた「ターゲット>オファー>クリエイティブ」の順と同様の考え方です。訴求を見直す前に、ターゲットの視点から考えておくべきだということがよくわかる例ではないでしょうか。

逆に、この点をしっかりと理解して広告を作ることができれば、広告としての効果は明らかに変わってきます(図9)。ディスプレイ広告からリターゲティング広告、最終的に自社のサイトへと誘導できるよう仕組みとして作ればよいわけです。段階を踏むごとにユーザーの購入意欲は高まっていくため、そこに合わせて商品の魅力や価値をしっかりと訴求していけるようにできれば、広告の効果は非常に高いものになります。

今回はわかりやすく3つに分類しましたが、FacebookやInstagramなどの媒体の違いや広告配信の方法の違いでも、ユーザーの接触態度は異なっているはずです。それを考慮した上で広告表現を作ることができれば、はるかに高い反応を得られるはずです。

図9:出稿面(ユーザーマインド)に合わせた広告クリエイティブの必要性

この記事の著者

- 通販・D2C戦略コンサルタント クリームチームマーケティング代表兼CEO

-

2006年より化粧品、健康食品業界に特化したダイレクトマーケティング支援を行い、これまで150社250ブランド超の売上アップを実現。「売上は“結果”。その結果を生み出す“ブランドの設計”と“売れる仕掛け”を整えることが、マーケティングの本質」という視点から、表面的な施策ではなく、“なぜ売れないのか”を可視化し、改善の道筋をともに組み立てる実行支援を提供している。AI時代においても、現場に寄り添う“伴走型パートナー”として、マーケティングの再設計と成果に直結するアウトプットを届けている。

・著書『化粧品・健康食品業界のためのダイレクトマーケティング成功と失敗の法則』

・著書『化粧品・健康食品EC・D2C新規参入パーフェクトガイド』

・書籍と同名のコラムを日本ネット経済新聞にて連載中

最新の執筆記事

成功ノウハウ2024年12月12日青汁王子から学ぶD2Cビジネスの新戦略(2025年に向けて)

成功ノウハウ2024年12月4日人材不足の時代における化粧品・健康食品企業がコンサルティングを活用すべき理由

成功ノウハウ2024年12月2日なぜコンサルティングが必要なのか?

成功ノウハウ2024年4月8日「世界観」をつくり、 確立する